Monografia apresentada ao Instituto Junguiano do Paraná, como requisito parcial para a obtenção do título de Analista Junguiana.

Aprovado em 15 de agosto de 2025.

BANCA EXAMINADORA

Orientadora: Elizabeth M. Sandoval

Avaliadora: Eliane Berenice F. Luconi

Avaliadora: Adriane G. Salik

“Escrevo como se fosse para salvar a vida de alguém.

Provavelmente a minha própria vida.”

Clarice Lispector

À memória de Lourdinha, que abriu as portas do IJPR e, com ela, muitas outras dentro de mim.

Ao meu filho, presença luminosa que despertou em mim o desejo de reencontrar a palavra e, por meio dela, renascer.

E a todos os que escrevem suas vidas: que sigam transformando vivências em falas da alma.

Agradeço a Deus e a Nossa Senhora das Graças, por me manterem viva quando tudo parecia ruir, e por acender em mim a centelha do renascimento.

À minha analista, por ser continente, por acompanhar a minha travessia com alma, escuta, palavra e presença.

Ao meu oncologista, por cuidar do meu corpo como quem cuida de um templo, devolvendo-me a saúde, e com ela a possibilidade de continuar.

À minha mãe, porto seguro, que se fez rede, chão e abraço. Que acolheu meu filho com ternura e me permitiu tempo para escrever e recomeçar.

Ao meu esposo, que caminhou ao meu lado em todas as estações e que nunca soltou minha mão, mesmo quando eu mesma hesitei.

E à minha orientadora, por sua escuta generosa e olhar sensível, que soube acolher minha história com respeito, ajudando-me a transformar a minha cicatriz em escrita.

Este trabalho final, escrito como parte da formação para o título de Analista Junguiano do IJPR, investiga à luz da psicologia analítica de Carl Gustav Jung e de autores pós junguianos, a escrita reflexiva como um processo que pode levar à transformação psíquica, articulando-a por meio de um profundo diálogo entre a consciência e o inconsciente. A partir de uma vivência pessoal a escrita torna-se aqui um território fértil de elaboração e renascimento. A escrita é compreendida também como um ato criativo que pode ativar a função transcendente, permitindo a integração de opostos e a expressão da alma. O trabalho percorre dimensões míticas, arquetípicas e poéticas da escrita, dialogando com autores como Jung, Hillman, Bachelard, Rilke, Clarice Lispector, Von Franz, Eliade, entre outros, para refletir sobre a potência criadora das palavras e sua capacidade de gestar sentidos. A escrita se revela como um caminho fértil de transformação psíquica, um útero simbólico, um laboratório alquímico onde, entre o martelo e a bigorna, a alma forja transformação e renascimento.

Palavras-chave: escrita reflexiva; inconsciente; transformação psíquica; psicologia

analítica; alquimia; útero; renascimento.

This final paper, written as part of the analytical training at IJPR, investigates in the light of Carl Gustav Jung’s analytical psychology and post-Jungian authors, the reflective writing as a process that can lead to psychic transformation, articulating it through a profound dialogue between the conscious mind and the unconscious. Rooted in a personal experience, the writing emerges here as a fertile territory for symbolic elaboration and inner rebirth. Reflective writing, as a creative act, can activate the transcendent function, allowing for the integration of opposites and the expression of the soul. This work exploits the mythical, archetypal, and poetic dimensions of writing, engaging in dialogue with authors such as Jung, James Hillman, Gaston Bachelard, Rainer Maria Rilke, Clarice Lispector, Marie-Louise von Franz, Mircea Eliade, among others, to reflect on the creative power of words and their capacity to incubate meaning. The reflective writing reveals itself as a fertile path of psychic transformation, a symbolic womb, an alchemical laboratory, where between hammer and anvil the soul forges

transformation and rebirth.

Keywords: reflective writing; unconscious; psychic transformation; analytical psychology;

symbolic alchemy; rebirth.

Introdução

1 A escrita simbólica, um caminho interior

1.1 A alma como fio condutor da escrita reflexiva

Narrativa de Si: Em busca do Meu Mito Pessoal

2. Alma Partilhada

2.1 Escrever é reencantar o mundo

2.2 A escrita como manifestação do inconsciente

3. A escrita e o processo de individuação

3.1 A escrita como expressão da alma em busca de transcendência

3.2 A escrita alquímica

4. Narrativas

4.1 Escrever para ressignificar histórias

4.2 Parir palavras para renascer de si

5. Conclusão

Referências Bibliográficas

Figura 1 – Fênix, detalhe do Bestiário Aberdeen

Figura 2 – Tábuas cuneiformes mesopotâmicas

Figura 3 – Um alquimista em seu laboratório

Figura 4 – Albedo

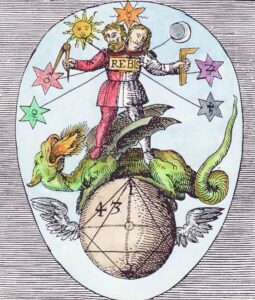

Figura 5 – Rebis: O andrógino alquímico

Figura 6 – Força e Fé

Escrever é recolher fragmentos da alma e tentar colocar em palavras o indizível. Este trabalho nasceu de um chamado interno que me levou a encontrar na escrita um caminho de elaboração, transformação e cura. A escrita reflexiva aqui não é apenas uma forma de linguagem: é corpo simbólico, gestação psíquica, lugar onde o inconsciente e o consciente se encontram, se confrontam e podem se transformar, onde novos sentidos, diferentes perspectivas se revelam em nosso caminhar rumo à maior realização possível de quem somos.

A minha jornada durante todo o processo de formação, em especial nos últimos 03 anos, foi marcada por várias mortes e renascimentos simbólicos, alguns assustadores. Desde a gestação do meu pequeno filho, a vivência de um câncer no colo do útero, seguida de uma histerectomia, abriu-se em mim um vazio físico e simbólico que me convocou a ressignificar minha história como mulher, mãe e analista. Ao escrever, reencontrei o útero em outro lugar: um útero feito de palavras, palavras férteis, que fertilizaram o meu ato de gestar sentidos para além da experiência concreta, acolher dores e reconhecer em mim mesma a potência e a coragem de renascer.

Este trabalho propõe investigar a escrita reflexiva como caminho de transformação psíquica, a partir do diálogo profundo entre a consciência e o inconsciente, à luz da psicologia analítica de Carl Gustav Jung e nos desdobramentos da perspectiva pós-junguiana. A escrita é compreendida aqui não apenas como técnica terapêutica, mas como experiência viva, cotidiana, criativa e existencial.

A metodologia adotada é qualitativa, de caráter ensaístico-reflexivo, articulando vivência pessoal, fundamentação teórica e linguagem poética. Através de uma escuta sensível a imagens, sonhos, afetos e metáforas, a escrita se revela ferramenta de individuação. O percurso teórico se sustenta em autores como Jung, Hillman, Marie- Louise Von Franz, Clarissa Pinkola Estés, James Hollis, Gaston Bachelard, Rainer Maria Rilke, entre outros, compondo um mosaico de vozes que se entrelaçam ao longo do texto.

A monografia está dividida em quatro capítulos. O primeiro trata da escrita como expressão da alma que reflete a minha vivência e meu mito pessoal. O segundo capítulo 12 aborda a escrita como manifestação do inconsciente, trazendo a história simbólica da escrita na humanidade e seu vínculo com a linguagem arquetípica. O terceiro capítulo desenvolve a escrita como caminho de transformação, análogo ao processo alquímico, que desvenda estágios do processo psíquico. O quarto e último capítulo propõe a escrita como ato simbólico de cura, gesto criativo e possibilidade de renascimento.

Este trabalho não pretende oferecer respostas, mas abrir espaço para uma escuta que reconheça, na escrita, um campo fértil para o tão necessário ‘nascer de si’. Escrever, aqui, é um ato de coragem e de entrega: contrações simbólicas, um parto. Ao parir palavras, renasço eu.

Sabemos que o inconsciente se expressa através de uma linguagem simbólica, imagética, metafórica, uma linguagem que não se curva à lógica cartesiana, mas pulsa através dos sonhos, das imagens arquetípicas, dos lapsos e dos gestos não intencionais. Para que possamos dialogar com essas manifestações da psique, é necessário adentrar um outro tempo, distinto do cronológico, um tempo que não pode ser medido, pode apenas ser percebido, intuído, sentido — o kairos, o tempo oportuno, o tempo da alma.

A alma é uma realidade viva, ainda que sutil, ela se manifesta o tempo todo, nos pequenos detalhes, nos símbolos que emergem entre o visível e o invisível, nos afetos que nos invadem mesmo quando não sabemos nomeá-los. Entretanto, em uma sociedade que privilegia a razão e a produtividade, reprimimos sua realidade.

Por alma entendo, antes de mais nada, uma perspectiva em vez de

uma substância, uma perspectiva sobre as coisas em vez de uma coisa

em si. Essa perspectiva é reflexiva; ela media os eventos e faz

diferenças entre nós e tudo aquilo que acontece. Entre nós e os

eventos, entre aquele que faz e o que é feito há um momento reflexivo

e o cultivo da alma significa diferenciar esse chão intermediário.

(HILLMAN, 2010, p. 27)

Para compreender como acessar essa realidade simbólica da alma, podemos recorrer ao pensamento de Carl Gustav Jung, cuja trajetória pessoal e obra oferecem caminhos profundos para o diálogo com o inconsciente. Ele não apenas teorizou a psique — ele a viveu. Jung enfrentou suas próprias sombras, mergulhou em experiências visionárias e extraiu de sua interioridade os conteúdos que viriam a compor sua obra. Como ele próprio afirma:

Todos os meus escritos são, de certa forma, tarefas que me foram

impostas de dentro. Nasceram sob a pressão de um destino. O que

escrevi transbordou de minha interioridade. Cedi a palavra ao espírito

que me agitava. Nunca esperei que minha obra tivesse uma forte

ressonância. Ela representa uma compensação frente ao mundo

contemporâneo em que vivo e eu precisava dizer o que ninguém quer

ouvir. (JUNG, MSR, 2015, p. 224)

Para o acesso ao inconsciente, Jung (2017, OC 8/2) sugere a introversão da libido, a escuta dos sonhos, a atenção às fantasias espontâneas, e também a criação simbólica, seja através da pintura, da escultura, da escrita automática ou de movimentos corporais como caminhos abertos para o inconsciente. Já Hillman (2013, p. 92) afirma que “as imagens do mundo das trevas são, no entanto, visíveis, mas somente para aquilo que é invisível em nós. O invisível é percebido por meio do invisível, ou seja, através da psique.”

Dentre as formas de expressão simbólica citadas por Jung, escolho aqui me deter na escrita, caminho privilegiado para a escuta da alma e para a elaboração psíquica. Nesse sentido, a escrita torna-se uma ponte entre o eu consciente e as potências arquetípicas que habitam o inconsciente coletivo.

No entanto, a escuta da alma e a escrita reflexiva entram em choque com os valores da cultura contemporânea, marcada pela aceleração, pela produtividade e pela superficialidade. A máxima “tempo é dinheiro” sintetiza uma mentalidade que transforma o tempo em mercadoria, e o sujeito em operário de si mesmo.

Dentro desse paradigma, escrever sobre si é visto como um luxo ou, pior, como perda de tempo. As exigências dos negócios impõem prazos e resultados, inclusive à produção literária. Até o ócio, que deveria ser tido como fértil e criativo em si mesmo, é convocado a se tornar “útil”. Hillman (2010, p. 42), afirma que “a visão moderna de nós

mesmos e do mundo anulou nossa imaginação.”

Kast (2016) aponta que relacionar-se com as imagens interiores e perceber os impulsos criativos exige tempo. Esse tipo de pensamento é contrário à nossa busca pela eficiência que é exigida na atualidade. A combinação da mercantilização, com a aceleração imposta pelo espírito de nosso tempo, nos envolve em uma sensação de pressa constante, essa aceleração nos retira da nossa humanidade e impõe o abandono do mundo interior. Nos perdemos da alma. O que nos falta é o ócio, a contemplação das coisas, a transformação de eventos em experiências e assim torná-los acessíveis como fatos interiores, que possam ser revividos, lembrados como marcos do desenvolvimento

da identidade autobiográfica até a idade avançada.

A inteligência artificial surge como representante máximo dessa era da aceleração. Ela promete facilitar a criação, acelerar processos e outros. E de fato, não se pode negar seus benefícios. Mas há uma pergunta que se impõe: qual o limite entre o auxílio e a substituição da subjetividade? Em que ponto o uso dessas ferramentas começa a mutilar a nossa alma? Han (2024, p.70) afirma que “o excesso da elevação de desempenho leva a um infarto da alma.”

O escritor Afonso Cruz (2025) em Vamos Comprar um Poeta, constrói uma crítica à racionalização extrema da vida. Sua obra denuncia uma sociedade que quantifica tudo, afastando-se do que há de mais genuíno na experiência humana, o amor, as relações. Han (2024) também aponta que o aceleramento de hoje tem muito a ver com a carência do ser. Ele ainda aponta que a sociedade do desempenho é uma sociedade de auto exploração, onde tudo se transformou numa grande e única loja comercial, o divino e o festivo ficou obsoleto.

Barcelos (2017) afirma que em nosso tempo, trabalho e lazer estão em cisão. Trabalhar, então, é estar preso a uma complexa cadeia de significações que inclui autoestima, produtividade, encaixe social e, principalmente, poder estar envolvido hoje na construção de uma felicidade privada que está unicamente relacionada à fluidez do acesso aos bens de consumo, que assim se tornam índices de bem-estar.

Jung (2018, OC 5) afirma que o ser humano possui dois tipos de pensamento: o dirigido e o simbólico. O pensamento dirigido tem um papel fundamental no desenvolvimento da cultura e na adaptação, no entanto, trata-se de um tipo de pensamento que exige grande esforço. Já o pensamento simbólico surge de forma involuntária, ele transforma a psique um terreno fértil para imagens vivas, metáforas potentes e narrativas, é ele quem alimenta a fagulha criativa.

Ambos os tipos de pensamento são essenciais para o desenvolvimento integral do ser humano. Contudo, na sociedade contemporânea, observa-se uma valorização quase exclusiva do pensamento dirigido. Predomina a crença de que o conhecimento científico e tecnológico é capaz de oferecer respostas para todas as questões, desvalidando o potencial do pensamento simbólico. De acordo com Nante (2018), existe uma loucura doentia pouco notada, que acomete quem nega o espírito das profundezas, e se importa apenas com o espírito da época, o que acontece devido a uma identificação do ego com os valores e princípios da cultura da época.

Seria de nossa parte arrogância ridícula e injustificada se

afirmássemos que somos mais enérgicos ou mais inteligentes que os

homens da antiguidade – nosso cabedal de conhecimentos aumentou,

mas não a inteligência. (JUNG, 2018, OC 5 §23)

Identificados com o espírito de nosso tempo, totalmente apartados do espírito das profundezas, deixamos o hábito de nos deliciar com a escrita reflexiva. Perdemos muito mais do que palavras, perdemos a capacidade de introspecção, de transformar a experiência em histórias vividas, de processar emoções e de compreender nossas próprias contradições. A escrita reflexiva pode revelar a alma e nos conectar às suas reverberações. Ao abandonar o hábito de escrever, perdemos memórias, a consciência perde clareza, e sobretudo, nos perdemos de nós mesmos.

De acordo com Kast (2016), a aceleração tem uma “sombra”, que é a estagnação e a paralisia. Estagnação não só no mundo exterior, mas estagnação também no mundo interior: de tanto ativismo esquecemos do desenvolvimento da personalidade. Ela ainda aponta que devido a aceleração, e a necessidade que temos o tempo todo de adaptarnos a mudanças tecnológicas, é fácil perder o vínculo com a natureza interior. E é somente através do contato conosco, com o nosso corpo e com a nossa psique que podemos verdadeiramente nos sentir em casa.

A escrita não é apenas um ato de registrar pensamentos ou sentimentos, ela é travessia, nos possibilita dialogar com as forças internas, revelando aspectos até então desconhecidos de nós mesmos, é um modo de dar corpo ao simbólico, e se permitir ser conduzido pelo fluxo da psique, é escrever o que ainda não se sabe e acolher algo que se revela.

Portanto, resgatar o hábito da escrita como manifestação da alma é uma forma de compensar a unilateralidade da consciência que nos conduz à lógica da velocidade, da eficácia, da superficialidade. É uma tentativa de retorno ao sagrado, porém desta vez, com mais consciência, respeitando o tempo interno e a escuta do inaudível. Escrever é fazer alma.

Há momentos em que a alma nos chama para uma travessia. Nessas passagens, algo essencial se revela. É no limiar entre destruição e renovação que o mito pessoal pode emergir. Como afirma Jung: “Quando as pessoas deixam falar seu inconsciente, este sempre conta as coisas mais íntimas” (JUNG, 2018, OC 5, §58).

Certa noite, em um sonho, a centelha do divino me mostrou que uma vida seria gerada. Dentro do meu útero, duas sementes foram germinadas: o meu filho amado e a escritora. Minhas primeiras escritas foram cartas para meu pequeno, enquanto ele ainda estava no meu ventre. Fui tomada por forças criativas, transformações corporais e psíquicas. No centro dessa gestação, o útero se tornou símbolo de criação, de potência e abrigo.

Após o nosso nascimento, uma avalanche de emoções me invadiu, parecia que eu tinha tanto para dizer, mas nenhuma palavra surgia. Dentro de mim estranhamente nasciam sentimentos ambíguos: de extremo contentamento e profunda tristeza, opostos que se digladiaram em mim, a ponto de quase me paralisar. Escrever reflexivamente sobre esta experiência pavimentou o caminho para um novo olhar, e novas perspectivas suavizaram aquele momento.

De fato, havia uma morte, a morte simbólica de uma parte do meu eu, morria a filha e nascia a mãe. Certo dia, as palavras cresceram e transbordaram: havia tanta beleza na desordem da casa, no cheiro de azedo, nas noites acordadas, existia tanta vida naquele caos diário, que o que era tempestade deu lugar a uma brisa afável. Justamente neste paradoxo da existência a escrita se insinua.

Quando julguei estar retomando o controle da minha vida e da pena: a mãe-escritora foi interrompida. O hóspede indesejado me visitou. Sua estadia foi curta, porém devastadora. O intruso foi retirado o mais rapidamente possível, porém junto com ele, foi retirado meu jardim sagrado (meu útero), foi a barganha necessária, para que o indesejado se apartasse definitivamente.

O útero visível se foi. Por outro lado, o útero invisível, aquele que gesta, nutre e acolhe toda a minha potencialidade criativa despertou. O mesmo lugar que fora portal de vida tornou-se território de ameaça e dor. O fio que ligava a criação à existência foi subitamente cortado, um silêncio denso tomou o lugar das palavras, e com ele veio a escuridão. O sentimento de morte voltou à tona, mas desta vez eu vivia no concreto da carne, fui me distanciando da página em branco e decidi não escrever.

Alguns dias após a decisão de paralisar o processo, ainda imersa na dor do útero perdido, de repente, germinam em mim novas perspectivas e a vida milagrosamente me incitada a me viver. Fui tomada por uma necessidade pungente de escrever. Algo maior me impelia, seria a alma? O fato é que a pressão interna não me dava trégua. Era como se uma força silenciosa me chamasse para assumir o meu papel. Eu oscilava entre o desejo de desistir por completo e a coragem de enfrentar o processo. Até que aos poucos, a página em branco começou a ser preenchida por palavras que vinham da alma, daquele espaço invisível prenhe de vida.

Escrevia sobre tudo e sobre nada. E ao fechar o caderno, uma paz interior se instalava em mim, como se algo tivesse encontrado morada. Teria sido curativo? A escrita não era mais uma opção, ela se tornou minha missão. Desde então, escrevo não apenas para refletir, mas para sobreviver. A escrita tornou-se um terceiro nascimento: o gesto que transforma o trauma em sentido.

Foi nesse solo fértil de ruínas e reinvenções que a imagem da Fênix emergiu do meu mundo interior. Uma ave de fogo, que morre em chamas para renascer das próprias cinzas, assim como eu. Seria ela a guardiã do meu mito pessoal? Talvez sim. Venho morrendo e renascendo, muitas vezes. A maternidade, a dor, a doença, a escrita, todas essas experiências me queimaram e, ao mesmo tempo, me recriaram.

Para Salis (2003) os mitos abrem portas para outra realidade, para outras possibilidades para nossa vida. A escrita, nesse contexto, pode se tornar um terreno fértil para o surgimento dessas imagens míticas: palavras se entrelaçam para revelar sentidos que ultrapassam a experiência imediata, redesenhando a própria biografia.

Para Jung (2017, OC 9/1) os mitos são narrativas fundamentais que fornecem modelos para a experiência humana, ressoando com estruturas arquetípicas presentes no inconsciente coletivo A busca pelo mito pessoal, portanto, não é a invenção de uma fantasia, mas a descoberta de um padrão arquetípico que dá sentido e coerência à trajetória individual, conectando-a a uma experiência humana universal.

Como escreve Annie Ernaux (2022, p. 24): “gostaria de ser etnóloga de mim mesma.” A escrita se torna uma investigação da alma, o mito pessoal pode emergir como fragmentos que, ao serem justapostos, revelam um sentido.

Em minha própria história, o lugar simbólico da gestação — o útero — tornou-se também o lugar da perda. Mas, como a Fênix que renasce das suas próprias cinzas, percebi que o fogo que queima, não é fim, mas sim um portal: queimava o que já morto estava, enquanto voava no porvir o que já se anunciava.

Para Salis (2003), a Fênix representa morte e ressurreição: o homem durante toda vida, desenvolve meios para recriar-se e evoluir, mesmo quando aparentemente não tenha esperança, esse é o desafio proposto por Fênix: renascer das cinzas.

Tal como essa imagem ancestral que atravessa os séculos, o mito da Fênix nos lembra que a destruição é também o início de uma nova forma. Ao contemplar essa imagem, somos convidados a enxergar aquilo que germina o invisível.

O mito, portanto, é um ingrediente vital para a civilização humana;

longe de ser uma fabulação, ele é ao contrário uma realidade viva, à

qual se recorre incessantemente. (ELIADE, 2000, p.23)

A escrita, então, se revelou como caminho. Um paradoxo: amarga e balsâmica, confrontadora e libertadora. O ego resiste, mas a alma persiste. A escrita não se entrega facilmente, tem seus próprios ritmos, seus vazios, suas marés. As palavras não vêm quando queremos; elas nascem quando estamos dispostos a escutar o que pulsa nas profundezas.

Para escrever com alma, é preciso permitir que a porta do inconsciente permaneça aberta. E isso exige coragem. Porque não é o ego quem comanda o processo, ele é apenas o interlocutor, tradutor imperfeito de algo muito maior. A escrita que vem da alma exige rendição. Por isso, é mais fácil não escrever. Escrever é, muitas vezes, reabrir feridas, feridas que doem, revelam, podem transformar e curar.

Escrever implica em suportar a tensão dos opostos: vida e morte, luz e sombra, amor e medo. Essa tensão, quando acolhida, pode ativar a função transcendente, a ponte que liga consciente e inconsciente, possibilitando novas formas de ser e perceber o outro e de estar mundo. A escrita é, portanto, um ato alquímico: transforma imagens, sentimentos e emoções brutas em linguagem viva.

Nesse parto simbólico de palavras, o escritor não só as crias, mas, paradoxalmente, cria a si mesmo, inaugurando novas dimensões de sua própria existência e de seu mito pessoal.

A escrita é uma das mais antigas formas de expressão simbólica da humanidade, marcada pelo seu papel fundamental na preservação da memória coletiva e na construção cultural. Esses primeiros sistemas de escrita não apenas transmitiam mensagens, mas tinham um caráter sagrado, funcionando como uma ponte entre o mundo visível e o invisível, entre o consciente e o inconsciente coletivo.

Para Bottéro (2001), na Mesopotâmia, escrever era considerado uma arte divina, entregue aos homens pelos deuses. A escrita carregava, portanto, um valor mágico e ritualístico. Os escribas eram iniciados em um saber sagrado, cuja missão era interpretar os sinais da existência. Ao fixar a palavra, o homem passava a confrontar seu próprio pensamento e a dialogar com o tempo.

Em uma era marcada pelo desencantamento e pela predominância da razão, a escrita que se reconecta com suas raízes arcaicas e simbólicas tem a capacidade de reencantar o mundo. Ao contemplar essas antigas tábuas de argila, ouvimos o eco do rito sagrado manifesto na escrita. A escrita reflexiva se torna um instrumento de restauração do sentido, de conexão com o numinoso e de reativação de uma visão de mundo onde o sagrado ainda pulsa.

Mircea Eliade, em Mito e Realidade, observa que as palavras e os mitos que sustentam as culturas não são apenas criações humanas arbitrárias, mas expressões de uma realidade transcendente:

O mito narra uma história sagrada; ele relata um acontecimento

ocorrido no tempo primordial, o tempo fabuloso do princípio. Em outros

termos, o mito conta como, graças às façanhas dos Entes

Sobrenaturais, uma realidade veio à existência, seja esta a realidade

total, o Cosmo, ou apenas um fragmento: uma ilha, uma espécie

vegetal, um comportamento humano, uma instituição.” (ELIADE, 2000 p. 11)

Marie-Louise Von Franz também destaca o papel essencial das narrativas simbólicas no processo de integração psíquica. Em suas análises dos contos de fadas, ela revela como as histórias antigas, transmitidas oralmente ou por escrito, representam mapas profundos da alma humana. Ela afirma:

Nos mitos, lendas ou qualquer outro material mitológico mais

elaborado, atingimos estruturas básicas da psique humana através de

uma exposição do material cultural, (VON FRANZ, 2019, p. 9)

A escrita que se articula com o imaginário coletivo ajuda a psique a encontrar sentido e orientação. Assim como os sonhos, a escrita simbólica e mítica revela conteúdos do inconsciente. “Contar histórias ou escrever é, muitas vezes, uma maneira de elaborar vivências internas que ainda não chegaram à consciência plena.” (VON FRANZ, 1997, p. 19)

Para Jung (2017, OC 8/2, §339), o inconsciente é um campo vivo e dinâmico, “a totalidade de todos os arquétipos, que abriga tanto os vestígios mais antigos da humanidade quanto os impulsos criadores que constantemente renovam a vida interior.” Não se trata de um campo de destroços abandonados, mas de uma força ativa e estruturante, que influencia a existência por vias invisíveis e simbólicas. Os arquétipos, segundo ele, são “formas através das quais os instintos se expressam”, fazendo do inconsciente a fonte mesma da criatividade simbólica. Escrever é um gesto criador, um modo de escutar e responder aos impulsos arquetípicos que brotam das profundezas da alma.

Eliade (2000) assegura que escrever é uma forma de tornar presente o mito, de atualizá-lo: uma técnica de reconexão com o tempo original, onde os deuses e os ancestrais criaram o mundo. É nesse sentido que a escrita, ao registrar o mito, atualiza o tempo mítico.

Ong (1998) relata que o advento da escrita transformou profundamente a consciência humana. Antes oral e relacional, o pensamento passou a adquirir uma forma introspectiva e reflexiva, abrindo caminho para a individuação. A escrita nos faz olhar para dentro. Pela escrita, o sujeito pode voltar-se a si mesmo, investigar seus conflitos, elaborar sentidos e transformar-se.

A invenção da imprensa, no século XV, intensificou esse movimento. A palavra escrita passou a moldar subjetividades em larga escala, revolucionando a política, a religião, a ciência e a educação. Mas, para além de sua função sociocultural, a escrita preservou sua potência simbólica: ela continua sendo uma forma de diálogo entre a alma e o mundo, entre o passado mítico e a experiência presente.

Como lembra Estés (1998, p. 9), “histórias, fábulas, mitos e folclore são aprendidos, elaborados, numerados e conservados da mesma forma que se mantém uma farmacopeia.” Por isso, ao escrever, nos religamos a algo maior do que nós: uma herança simbólica que nos fertiliza.

Assim, a história da escrita não é apenas a trajetória de uma tecnologia de comunicação, mas a narrativa do aprofundamento da relação do ser humano com sua própria interioridade e com o processo criativo que habita a alma. Registrar uma história, contar um mito, escrever um poema é, em última instância, uma forma de tocar o eterno.

“Todas as expressões possíveis e imagináveis, quaisquer que sejam, são produtos da psique.”

(JUNG, 2015, MSR, p. 344)

A escrita simbólica, recebida diretamente do inconsciente, perde sua função intelectual e se revela como corpo simbólico. Escrever, nesse caso, é mais do que comunicar: é escutar. Em minha experiência, esse gesto se manifestou de forma aguda, as palavras me chegam como um corpo paralelo, um espaço de reconstrução invisível, um lugar onde o vivido não precisa ser explicado, apenas acolhido.

Jung (2013, OC 15, §113) intui esse mesmo mistério ao sugerir que: “o processo criativo deve ser considerado uma essência viva implantada na alma humana”. A escrita, enquanto psicografia de mensagens do inconsciente revela um chamado à escuta do mistério. A escrita pode ser compreendida como um fenômeno vivo que brota das camadas mais profundas da psique, revelando-se como uma potência arquetípica. Como afirma Jung no Livro Vermelho:

O símbolo é a palavra que sai da boca, que a gente não fala, mas que

sobe da profundeza do si-mesmo como uma palavra da força e da

necessidade, e que inesperadamente se coloca sobre a língua.

(JUNG, 2017, O LIVRO VERMELHO, p. 311)

A linguagem do inconsciente não é lógica, mas simbólica. O que o inconsciente exige, então, é uma escuta que não julga, mas acolhe; que não interpreta, mas acompanha. Assim, ao nos aproximarmos da escrita como expressão do inconsciente, somos convidados a suspender o domínio da razão. Jung nos oferece uma imagem abrangente dessa instância invisível:

O inconsciente retrata um estado de coisas extremamente fluido: tudo

o que eu sei, mas em que não estou pensando no momento; tudo

aquilo de que um dia eu estava consciente, mas de que atualmente

estou esquecido; tudo o que meus sentidos percebem, mas minha

mente consciente não considera; tudo o que sinto, penso, recordo,

desejo e faço involuntariamente e sem prestar atenção; todas as coisas

futuras que se formam dentro de mim e somente mais tarde chegarão

à consciência; tudo isto são conteúdos do inconsciente. (JUNG, 2017, OC 8/2 §382)

Clarice Lispector, em Água Viva, dá testemunho desse mesmo impulso primordial: “Esta palavra que escrevo agora me devora inteira.” (LISPECTOR, 2020a, p. 11) Para ela, escrever é uma necessidade vital, uma condição do ser. Rainer Maria Rilke, por sua vez, em Cartas a um Jovem Poeta, propõe uma pergunta essencial:

Olhe para dentro de si mesmo. Explore a motivação profunda que o

impele a escrever […] confesse para si mesmo se o senhor morreria se

o impedissem de escrever. (RILKE, 2022, p. 22)

O impulso criativo nasce como um núcleo invisível. Escrever é permitir-se ser visitado por imagens, palavras e visões que emergem por si mesmas. Hillman (2013, p. 272) nos alerta: “é essencial para o trabalho com o desconhecido uma atitude de desconhecimento. Isso dá espaço para que o fenômeno fale. A alma fala por imagens, símbolos e lampejos.”

Para Jung (2017, OC 8/2), é o impulso obscuro que decide quanto a configuração que deve surgir, assim como é o inconsciente que nos leva a criar formas, essa forma adquirida não precisa de interpretação, pois ela própria descreve o seu sentido.

Murakami (2017, p. 72) em seu livro Romancista como Vocação, afirma que “não ter assunto sobre o qual escrever significa conseguir escrever qualquer coisa de forma livre.” Essa frase, aponta para uma dimensão essencial da escrita criativa: o vazio fértil. A ausência de um tema fixo como um convite para que o inconsciente se manifeste, para que a escrita aconteça a partir do próprio movimento da alma.

Ao escrever sem tema pré-definido, a consciência se abre para os símbolos, imagens e memórias que emergem das profundezas psíquicas. É nesse esvaziamento das certezas que o escritor se torna uma ponte entre o mundo interior e a linguagem. O poeta, nesse estado, é arrastado por uma corrente invisível, conduzido por forças que desconhece. Como descreve Jung:

A convicção do poeta de estar criando com liberdade absoluta seria

uma ilusão de seu consciente: ele acredita estar nadando, mas na

realidade está sendo levado por corrente invisível.

(JUNG, 2013, OC 15, §113)

Jung (2018, OC 5) distingue com precisão dois modos de funcionamento da psique: o pensar que é dirigido, linear, analítico, voltado à resolução e à comunicação e o fantasiar, que é espontâneo, fecundado por imagens que emergem do inconsciente. É nesse segundo modo que algo vivo começa a se mover. O fantasiar, como fonte da experiência simbólica, torna-se um canal por meio do qual a psique se expressa em linguagem arquetípica. A escrita emerge como gesto que transcende a vontade consciente.

Esse processo é narrado de modo visceral por Nastassja Martin (2023), em Escute as Feras. Ela conta que mantinha dois cadernos: o caderno do dia e o caderno da noite, um caderno preto porque ela não sabia definir o que ia dentro. É nesse último que habita a escrita selvagem, instável.

A escrita, então, é paradoxal: é aquilo que pacifica e perturba, que desorganiza e organiza, que é exílio e retorno, nascimento e morte. Ela é a materialização de algo que deseja vir à luz e que, ao mesmo tempo, nos desconcerta. Nesse processo, somos vasos, somos fluxos, somos o próprio texto que se escreve, em um contínuo diálogo entre consciente e inconsciente.

Confrontar-se com o inconsciente é uma experiência multifacetada, que implica libertar os conteúdos psíquicos que irrompem na consciência sob a forma de fantasias. Como afirma Jung, (2017, OC 7/2) “não basta apenas interpretar essas imagens; é necessário vivê-las plenamente, pois a compreensão intelectual é apenas parte da totalidade da experiência psíquica.”

Jung, em sua prática de auto-observação, manteve diários nos quais captava seus estados interiores por meio de metáforas. Essa experiência revela a imaginação criadora como função mediadora entre consciente e inconsciente, capaz de gerar uma consciência ampliada que transcende a mera percepção do mundo externo, produzindo sentidos que unificam sujeito e objeto (NANTE, 2018, p. 190).

Escrever, portanto, é um ato de entrega, um abrir-se ao desconhecido e ao paradoxal inconsciente. Suspender o ego controlador torna-se fundamental para acolher o fluxo da experiência. A escrita pode ser comparada a uma brincadeira — uma atividade criativa, instigante e arriscada — que nos convida a navegar pelas águas imprevisíveis do símbolo e do mistério.

Waiblinger (2020) lembra que a criança, antes da rigidez dos conhecimentos científicos e das exigências de produtividade, vive plenamente o instante sensível, aberta ao mundo pela experiência direta e pela imaginação. Essa liberdade da criança é a atitude necessária para a escrita que se propõe a ser um abrigo para a alma.

Quando um adulto se propõe a se deixar conduzir por essas profundezas, o ego pode reagir com resistência e vergonha, mecanismos naturais de autoproteção diante da ameaça representada pela inundação dos conteúdos psíquicos. Assim, a vergonha de escrever pode ser vista como um reflexo dessa tensão: o medo de confrontar aquilo que jaz oculto em nosso interior.

Hillman (2010) reforça essa ideia ao sugerir que trabalhar com as imagens da alma requer uma estética da vulnerabilidade, uma disposição para ser tocado, ferido e transformado pelas imagens que emergem do inconsciente. Essa vulnerabilidade não é um obstáculo a ser evitado, mas sim um indicativo de que o sujeito está entrando em território liminar, um espaço fértil para a individuação e o renascimento.

Jung ressalta que, ao nos distanciarmos do processo criativo para interpretá-lo, nos afastamos do mistério vivo da experiência. “Enquanto estivermos presos ao próprio criativo, não vemos nem entendemos, e nem devemos entender, pois nada é mais nocivo e perigoso para a vivência imediata do que o conhecimento” (JUNG, 2013, OC15, §121). É nessa tensão entre vivência e reflexão que o processo de individuação se articula na escrita.

A individuação, para Jung, é o movimento de integração dos opostos psíquicos e de aproximação ao si-mesmo. A escrita, então, torna-se uma via simbólica de diálogo entre ego e inconsciente, onde imagens arquetípicas, afetos reprimidos e conteúdos desconhecidos emergem e são trazidos à luz da consciência. Jung afirma:

Individuação significa tornar-se um ser único, na medida em que por

‘individualidade’ entendemos nossa singularidade mais íntima, última e

incomparável, significando também nos tornamos o nosso próprio ser.

(JUNG, 2017, OC 7/2 §266)

A escrita pode abrir caminhos para a aproximação de opostos aparentemente irreconciliáveis, revisar conflitos internos e externos, elaborar dores e revelar sentidos ocultos. Muitas vezes, aquilo que se escreve surpreende até mesmo o autor, pois revela aquilo que ainda não foi plenamente reconhecido, aquilo que espera ser integrado. “A meta da individuação não é outra, senão despojar o si-mesmo dos invólucros falsos da persona, assim como do poder sugestivo das imagens primordiais.” (JUNG, 2017, OC7/2 §269).

Na prática da escrita simbólica, a palavra deixa de ser instrumento de domínio para tornar-se oferenda. Nesse processo, o sujeito escreve menos para dizer algo e mais para escutar o que emerge. É uma escuta ativa, semelhante à imaginação ativa proposta por Jung, na qual o sujeito se coloca diante das imagens interiores com reverência, permitindo que elas falem em sua própria linguagem. Escrever torna-se, então, um ato de humildade.

Essa entrega simbólica é o que permite que a função transcendente possa emergir, entrelaçando opostos, criando novas possibilidades de sentido e transformando a rigidez da estrutura psíquica em movimento e plasticidade.

De acordo com Jung (2017, OC 7/2) a contínua participação ativa da consciência nos acontecimentos das fantasias, traz várias consequências, como por exemplo: ampliação da consciência, diminuição gradual da influência do inconsciente e possível transformação da personalidade. A escrita é uma das formas para ativar essa função, pois permite que o indizível se manifeste.

Dei o nome de função transcendência a esta mudança obtida através

do confronto com o inconsciente. A singular capacidade da alma

humana, que se exprime na função transcendente, é objeto principal

da filosofia alquímica da baixa Idade Média. (JUNG, 2017, OC 7/2 §360)

Murakami (2017) expõe que escrever é um ato bastante solitário, que converte coisas sem forma e subjetivas em algo objetivo. O escritor, ao recolher-se em si, cria uma escuta para o que ainda não tem forma e ao escrever ele traduz esse caos interior em linguagem, em estrutura e corpo simbólico.

A escrita não nasce do conforto, mas do ruído das contrações de vozes inaudíveis. No início, há apenas um desconforto, um vazio que pulsa. Mas, à medida que o sujeito abandona a superfície do pensamento lógico e se permite mergulhar nas águas profundas do inconsciente, a escrita se transforma em caminho de individuação: uma lenta e silenciosa alquimia da alma, onde palavra e silêncio, ego e sombra, se entrelaçam. Gaston Bachelard dá forma poética a essa experiência ao afirmar:

Esse devaneio é um devaneio que se escreve, ou que, pelo menos, se

promete escrever. Ele já está diante desse grande universo que é a

página em branco. O sonhador já escuta os sons da palavra escrita.

(BACHELARD, 2006, p. 6)

Quando vivida como escuta da alma, a escrita torna-se mais do que uma técnica: revela-se como caminho simbólico de transformação. Nesse processo, a escrita atua como expressão para a função transcendente, mediando o diálogo entre ego e simesmo. A escrita simbólica não é uma tentativa de dominar o caos interior, mas um modo de tornar visível o invisível, nomear o indizível e, assim, alquimicamente trilhar o caminho da individuação.

Murakami (2017), ao refletir sobre o ato criativo, afirma que, quando um escritor cria uma obra, em certo sentido, uma parte dele também está sendo simultaneamente criada. A escrita, portanto, transforma quem escreve, é como se, ao dar forma ao texto, o escritor também moldasse uma nova versão de si.

A escrita, enquanto expressão simbólica da alma, pode ser compreendida como um verdadeiro labor alquímico, uma jornada interior de transformação. Tal como os alquimistas medievais que buscavam transmutar a matéria bruta em ouro, o escritor mergulha na prima matéria da experiência psíquica: ideias difusas, emoções complexas, memórias fragmentadas, para extrair dela algo essencial que transcenda a superfície do vivido.

Essa arte demanda entrega e escuta, pois nela o ego se oferece como vaso à obra da alma, permitindo que inconsciente e consciência dialoguem e que o texto surja como espelho da alma, pavimentando o processo de individuação.

Jung (2017, OC 12) descreve a alquimia não apenas como uma prática arcaica, mas como um intrincado sistema simbólico que espelha os processos psíquicos mais profundos do ser humano. Ele delineia três grandes estágios arquetípicos que se manifestam na psique e, por analogia, no ato de escrever: a nigredo, o negrume inicial, estado de confusão, morte e desintegração do eu; a albedo, o embranquecimento, fase de purificação e iluminação; e, por fim, a rubedo, o avermelhamento, que culmina na união dos opostos e a possibilidade de transcendência, o que daria o nascimento de uma nova totalidade.

A Nigredo: O mergulho no caos criativo:

O início de toda a obra se dá na nigredo, um período de escuridão e desorientação. É o negrume inicial onde a forma ainda não se revelou e a matéria interior é caótica, indiferenciada. No processo de escrita, isso corresponde ao enfrentamento da página em branco, ao desafio de conceder palavras ao que ainda se move no escuro da alma.

O escritor precisa suportar o “não sei”, abraçar a incerteza e confiar na potência criadora do próprio caos. A grande escritora brasileira Clarice Lispector (2020b, p. 14) revela essa tensão em seu processo criativo: “Tentarei tirar ouro do carvão.” Essa frase capta a essência da nigredo: a promessa de transformação a partir de um material aparentemente sem valor.

Nesse estágio, o escritor lida com a ambiguidade e o indizível. O poeta Rainer Maria Rilke nos lembra uma verdade fundamental da experiência humana:

As coisas não são todas tão palpáveis e dizíveis como normalmente

querem nos fazer crer; a maioria dos acontecimentos é indizível,

acontece em um espaço que nunca foi visitado por uma palavra. (Rilke, 2022, p. 21)

Rilke aponta que muitos sentimentos e experiências escapam à linguagem, desafiando o escritor a buscar novas formas de expressão. É também a fase da confrontação com a sombra, com os aspectos não conscientes da própria psique que podem se manifestar como bloqueios criativos, autocrítica ou a sensação de que as ideias não fluem. A nigredo exige coragem e paciência, pois é no fundo do poço do desconhecido que se encontram as sementes.

A imagem acima, um alquimista em seu laboratório, remete ao estado interior de transformação psíquica e à busca pelo ouro filosófico, assim como o escritor busca seu ouro na escuta caótica e desconfortante do inconsciente. A pintura retrata um ambiente mergulhado em penumbra, desorganizado repleto de itens simbólicos espalhados, como se fosse o espelho do estado psíquico do momento. O alquimista, isolado, rodeado por um caos que também é fértil. A luz que penetra pela janela ao fundo sugere que existe uma possibilidade de transição, uma semente de clareza. No entanto, a nigredo exige paciência: é preciso habitar o caos, suportar o desconforto e confiar no processo.

A vivência da nigredo se fez presente em minha própria jornada. A maternidade, por exemplo, revelou-se um primeiro nigredo simbólico. Essa experiência pode ser entendida como um mergulho no caos e na dissolução do ego anterior para que algo novo pudesse nascer. A desordem, o cansaço e a ambivalência daquele período foram o ‘carvão’ do qual eu tentei extrair ouro.

Mais tarde, outra nigredo, desta vez de natureza mais concreta e avassaladora, interrompeu o fluxo criativo da mãe-escritora: o diagnóstico. Foi um momento de profundo desespero, caos e silêncio. Mas no tempo da alma, as palavras começaram a brotar e uma nova forma de viver começou a nascer.

A Albedo: A purificação e a emergência da forma:

Após o colapso e a dissolução no caos da nigredo, a albedo traz o início da claridade interior. É a segunda etapa alquímica, caracterizada pelo embranquecimento e purificação da matéria. Na escrita o texto começa a adquirir contornos, e a névoa inicial se dissipa para revelar uma forma emergente. Jung (2017, OC 12, §333, descreve: “A albedo representa o momento em que a consciência começa a separar-se das projeções. O ego vê-se diante da luz interior que emerge da própria sombra integrada.”

Nesse estágio, o escritor se torna um coautor ativo de sua travessia, passando da coleta caótica para a organização consciente do material. É o momento de selecionar, lapidar e dar coerência às ideias. A linguagem adquire densidade simbólica, e permite o diálogo entre inconsciente e consciência.

A escrita se torna, assim, uma escuta ativa, uma ponte entre os mundos interior e exterior. É por meio de um mergulho consciente na palavra que o escritor começa a tocar o mistério, e tenta nomear o inominável. Gaston Bachelard explorou a imaginação material que captura poeticamente essa fase de contemplação e emergência: Sou, com efeito, um sonhador de palavras, um sonhador de palavras escritas. (BACHELARD, 2006, p. 17)

A prancha alquímica do Rosarium Philosophorum, representando a etapa da Albedo. O casal nu banha-se em uma fonte — símbolo da purificação da matéria, mas também da integração dos opostos psíquicos. A água representa o inconsciente, enquanto o ato ritualístico do banho aponta para a clarificação do eu.

A albedo é o processo de destilação, onde o essencial é separado do superficial e a escrita adquire a clareza necessária para expressar sua mensagem de forma mais pura e ‘almada’.

A Rubedo: A grande obra e a transfiguração:

A etapa final, a rubedo, simboliza a integração dos opostos, é o avermelhamento final, o momento em que a matéria transmutada atinge sua totalidade. Na escrita, o texto ganha vida própria, transcendendo as intenções iniciais do autor. O escritor pode se surpreender com o que escreveu.

A escrita, tocada pelo fogo da alma, transfigura não apenas o texto, mas também o próprio sujeito. Jung (2018, OC 5, §519) afirma que o processo de individuação, que a alquimia espelha, conduz à totalidade: “É o símbolo da unidade dos opostos, da reconciliação da alma com seu próprio destino.”

A imagem alquímica do Rebis: figura andrógina portadora de dualidades reconciliadas, sintetiza visualmente a etapa final da Magnum Opus: a rubedo. Nessa gravura, vemos um ser com duas cabeças (masculina e feminina), equilibrando instrumentos de medida enquanto pisa sobre um dragão domado. À sua volta, brilham o Sol e a Lua, signos da união cósmica de opostos.

O Rebis representa o autor que sintetizou vivência e linguagem, inconsciente e consciente. Assim como o alquimista domina o dragão interior, o escritor transforma sua travessia íntima em expressão criativa.

A rubedo na escrita é a fase da síntese criativa, o texto adquire sua voz autêntica e seu impacto mais profundo. A obra finalizada não é apenas um produto, mas um testemunho da jornada interior do escritor. Von Franz aponta para essa dinâmica de forma brilhante:

A alquimia é o símbolo por excelência da imaginação transformadora.

A alma que sonha e escreve age como o alquimista: entra em contato

com a matéria escura da psique e a sublima. (VON FRANZ, 2022, p. 12)

Assim, a escrita, como um opus pessoal, permite ao autor não só criar, mas também criar a si mesmo. Ao longo dessas fases alquímicas, a matéria bruta da vivência é transmutada em uma forma de arte que comunica para o mundo.

De certa maneira minha vida é a quintessência do que escrevi e não

inversamente. O que sou e o que escrevo são uma só coisa. Todas as

minhas ideias e todos os meus esforços, eis o que sou. Assim, a

“autobiografia” representa apenas o pequeno ponto que se põe sobre

o i. (JUNG, 2015, MSR, p. 23)

Partindo dessa correspondência entre vida e palavra, compreendemos que, ao nos aproximarmos da linguagem com a escuta do inconsciente, a alma encontra expressão. E, ao se expressar, ela, a alma, torna possível ressignificar a vida individual, nos reconectando à nossa humanidade mais profunda.

A escrita é um mergulho: uma imersão nas imagens interiores que nos habitam, muitas vezes esquecidas ou abafadas pelas exigências do tempo produtivo e racional. Hillman (1996) alerta que nossa biografia foi roubada e é urgente lembrar quem somos, cultivar nossa singularidade e forjar caráter:

Não podemos pensar nossas biografias apenas como presas ao

tempo, como progressão numa linha que vai do nascimento à morte.

Esta é apenas uma dimensão temporal, uma dimensão linear. (…)

Portanto, nossa vida não segue reta para frente. Antes, vai e volta,

vacila, hesita, repete-se. (HILLMAN, 1996 p.153)

Essa compreensão convida o escritor a abandonar a busca por uma coerência forçada e, em vez disso, a produzir uma nova trama, a recuperar o fio da história que se rompeu, tecendo os paradoxos e as repetições inerentes à vida.

Jung abarcou isso profundamente quando mergulhou em seu processo criativo no Livro Vermelho. Ali, não foi o ego que conduziu o texto, mas as imagens que emergiram do espírito das profundezas. “O espírito da profundeza me segurou, e eu tive de tomar a mais amarga de todas as bebidas”. (JUNG, 2017, O LIVRO VERMELHO, p. 230)

Esse espírito venceu o orgulho de Jung e o obrigou a confrontar aquilo que havia em si de pequeno, não-heroico, e até mesmo ridículo e repugnante. Foi por meio desse confronto que ele passou a enxergar o cotidiano e o estreito não como tolices, mas como manifestações da divindade: “Certamente a imaginação mítica está sempre presente em toda parte, embora seja tanto repudiada quanto temida.” (JUNG, 2015, MSR, p. 194)

Quando escrevemos, respondemos a um chamado para dar forma, mesmo que imperfeita, ao conteúdo que ainda não pôde ser ouvida. A escrita se torna assim, um confronto com os limites da linguagem, um gesto de aproximação daquilo que permanece oculto. A prática mágica consiste em tornar compreensível o incompreensível de certa forma não compreensível. (JUNG, 2017, O LIVRO VERMELHO, p. 314)

A ressignificação dos acontecimentos da vida irrompe na escrita a modo desta prática mágica, não traz uma explicação lógica para o trauma ou a dor, mas oferece um caminho para que o incompreensível seja acolhido e transmutado em uma nova imagem, em um sentido novo, muitas vezes incompressível no momento.

Talvez todos os dragões de nossa vida sejam princesas que estão

apenas esperando para, enfim, nos verem belos e corajosos. Talvez

tudo o que há de horrível seja, bem lá no fundo, o desamparo que quer

o nosso amparo. (RILKE, 2022, p.108)

Escrever é um ato de coragem profunda. A palavra escrita é uma tentativa de aproximação e acolhimento do que é estranho e doloroso. Um lugar onde habitamos nossa própria vulnerabilidade. Escrever torna-se, assim, cura e reconciliação. Como observou Jung:

Na medida em que conseguia traduzir as emoções em imagens, isto é,

ao encontrar as imagens que se ocultavam nas emoções, eu conseguia

readquirir a paz interior. (JUNG, 2015, MSR, p.183)

O processo de autoexperimentação transformou o modo de Jung conduzir a clínica. Jung (2017, O Livro Vermelho) passou a incentivar seus pacientes a realizarem experiências semelhantes, criando seus próprios “Livros Vermelhos”, pois quando a imaginação é acolhida com seriedade, nos conduz ao núcleo.

Segundo Hillman (2010, p. 108) “a autonomia da fantasia é o último refúgio de dignidade da alma, sua garantia contra toda a opressão; apenas ela pode levar conosco para as barracas por detrás dos arames farpados”. A fantasia e a imaginação tornam-se, assim, ferramentas psíquicas essenciais para preservar a integridade nos momentos mais desafiadores. A escrita, por sua vez, cristaliza o vivido e o transforma em memória cultural.

Para Kast (2016, p. 76) “a fantasia humana deixa seus rastros em tudo que foi escrito, em representações, romances, filmes, em narrativas em geral, na ciência e na arte. Aquilo que comove as pessoas pode, quando consegue ser visualizado, incitar a força.” Ela ainda recomenda que precisamos estabelecer vínculo pessoal com esses produtos culturais, para que disso surjam ideias que possam fazer parte do nosso tesouro de experiências.

Despertar um sentido de alma em nossas vidas tem a ver essencialmente com uma consciência que não se esgota no plano literal das coisas que nos acontecem. Alma é aquilo que transforma os eventos em experiências, ou que os devolve para suas imagens. (BARCELOS, 2017, p. 97)

Sob essa perspectiva arquetípica, cada história pessoal é portadora de imagens coletivas. São temas que se repetem ao longo das gerações, que atravessam os séculos e que, ao serem ativados pela escrita, permitem um movimento de pertencimento mais amplo. Não escrevemos apenas para entender quem somos, mas para nos lembrar de que não estamos sozinhos.

As formas mitológicas já são, por si só, uma elaboração da fantasia

criativa aguardando ainda transcrição para uma linguagem

compreensível da qual existem apenas inícios dificultosos. Estes

conceitos, cuja maioria ainda está por ser criada, poderiam transmitirnos

um conhecimento abstrato e científico dos processos

inconscientes que são as raízes das imagens primordiais. Cada uma

destas imagens contém um pouco de psicologia e destino humano, um

pouco de dor e prazer repetidos inúmeras vezes na nossa genealogia,

seguindo em média também a mesma evolução. (JUNG, 2013, OC 15, § 127)

Ao escrever, damos continuidade a pintura da obra de arte que representa o fluxo da humanidade. A palavra é o resquício daquele que pintou cavernas, que contou histórias ao redor do fogo. Escrever é, nesse sentido, estar em comunhão com os que estiveram antes e com os que virão depois. Como escreveu Jung:

Minhas obras podem ser consideradas como estações de minha vida;

constituem a expressão mesma do meu desenvolvimento interior, pois

consagram-se aos conteúdos do inconsciente, forma o homem e

determina sua evolução, sua metamorfose”. (JUNG, 2015, MSR, p. 224)

Jung nos convida a compreender a criação como uma travessia em direção ao si-mesmo. E não se trata apenas de expressão pessoal, mas de algo mais vasto: um gesto que responde às exigências do espírito do nosso tempo, assim como o espirito das profundezas e que, por isso, carrega um valor coletivo. Ao escrever nos tornamos herdeiros e transmissores de um movimento arquetípico.

De certo modo, o artista transcreve na linguagem do presente a imagem primordial, o que dá a cada um a possibilidade de encontrar o acesso às fontes mais profundas da vida que, de outro modo, talvez lhe seria negado. É aí que está o significado social da obra de arte: ela trabalha continuamente na educação do espírito da época, pois traz à tona aquelas formas das quais a época mais necessita. (JUNG, 2013, OC 15, § 130)

Somos convocados a sermos autores de nós mesmos. A escrita nos escreve, tanto quanto a escrevemos. Nesse movimento a escrita não só ressignifica a biografia individual, mas também contribui para o reencantamento do mundo. A escrita reconecta o sujeito à dimensão sagrada da existência que está perdida na nossa cultura excessivamente racionalizada.

A arte é importante porque ela celebra as estações da alma, ou algum acontecimento trágico ou especial na trajetória da alma, não é só para o indivíduo; não é só um marco da compreensão do próprio indivíduo. Ela também é um mapa para aqueles que virão depois de nós. (ESTÉS, 2018, p. 28)

De acordo com Estés (2018) as histórias são bálsamos medicinais e tem uma força. Para ela, a cura para qualquer dano ou para resgatar algum impulso psíquico perdido está nas histórias. Para Kast (2016) a imaginação não é simplesmente reprodutiva, ela é também criativa, se entendermos o ato criativo como uma associação de experiências que gera novos conhecimentos, novas imagens que nos permitem contar novas histórias.

Nesse movimento, eu encontrei ressonância nas palavras de Annie Ernaux, em A Vergonha, ao dizer: “Quero chacoalhar essa cena, há tantos anos congelada, para arrancar de dentro de mim seu caráter sagrado de ícone.” (ERNAUX, 2022. p 19.) Ela nos mostra que ao escrever, podemos arrancar o caráter paralisante, e lhe devolver o movimento. Essa é também a potência da escrita quando se alia ao inconsciente: fazer circular o que estava estagnado e possibilitar novos sentidos.

É nesse ponto que ressoa a contribuição sensível de Bachelard, (2006, p. 16) ao afirmar: “A poesia constitui ao mesmo tempo o sonhador e o seu mundo.” Nessa perspectiva, a escrita se revela como uma forma de poetização da alma, um processo simbólico por meio do qual o sujeito e o mundo se transformam mutuamente.

Escrever é mais do que um exercício técnico: é presença, escuta e gestação. A palavra que nasce da alma se forma no escuro, no indizível, no ventre do inconsciente. Como nos ensina Rilke (2022, p. 41), “todo verdadeiro progresso interior precisa vir de dentro, da profundidade, não podendo ser pressionado nem acelerado”. A criação, tal como a vida, exige espera: “tudo é disputar e depois parir”, diz o poeta.

Essa espera exige humildade para ser tocada pelo mistério. É preciso descer ao escuro, mergulhar no solo fértil da alma e permitir que ela fale. Jung (2017, O Livro Vermelho), descreve esse processo como a travessia de um deserto quente, seco e estéril, símbolo da esterilidade de uma consciência dissociada da força criadora do desejo. A alma só floresce quando a energia psíquica retorna ao seu lugar, quando você entra em contato com sua força criadora, é nesse movimento interno que brotam frutos inesperados: “Verás como tua alma vai reverdecer e como seu campo produzirá frutos maravilhosos”. (JUNG, 2017, O LIVRO VERMELHO P. 236)

A escrita é uma forma de nascimento e, como todo parto, envolve dor, ruptura e transformação. Ferrão (2024) relata que nascer é um convite para seguir nascendo e parir o que ainda não fui, na esperança de um dia ser. Assim, a escrita torna-se útero simbólico. Nante (2018, p. 288) reforça: “a vida nova que esperamos surge em nós quando começamos a ver as coisas a partir do interior. As coisas não significam nada, só significam em nós.”

A obra criadora jorra das profundezas inconscientes — domínio da Grande Mãe, de onde tudo nasce. Tal como uma criança nasce do corpo da mãe, também a obra nasce do artista: “a psicologia da criança artística é uma psicologia feminina”. (JUNG, 2013, OC 15, §159)

Essa psicologia feminina não se refere ao gênero biológico do artista, mas à receptividade e à capacidade de incubação psíquica, a uma entrega ao fluxo criativo que brota do inconsciente, da ‘Grande Mãe’ arquetípica, fonte de toda a criação.

Escrever é habitar outro tempo, um tempo gestante, que exige uma profunda entrega. Nante (2018, p. 284) afirma que esse tempo implica uma entrega que é também provação: “a espera é inferno ardente”. Rilke (2022, p. 41) afirma: “aguardar com humildade e paciência o nascimento de uma nova clareza”. E Murakami (2017) diz que antes de escrever é preciso preparar o terreno: “um período de silêncio em que cultivo dentro de mim o embrião do romance que está para ser escrito.

Jung (2015, MSR, p. 18) reconhece: “Escrever um livro é sempre para mim uma confrontação com o destino. Existe no ato da criação algo imprevisível, que é impossível fixar ou prever”. Como escreve Ferrão (2024, p. 39): “se nasço a cada encontro, morro também nas despedidas.” Talvez escrever seja isso: morrer do que não somos, para nascer do que ainda não sabemos que podemos ser.

Após a histerectomia, vivi um novo tipo de vazio. Sem útero no corpo, gestar palavras tornou-se a minha forma visceral de continuar gerando vida, de me reconectar com a potência criativa. A escrita surgiu como ventre simbólico, é nesse útero, que pulsa entre a dor e o desejo, que reencontrei a mim mesma, já não mais como mulher fértil no corpo, mas como mulher fecunda na palavra, transmutando a perda em um novo e essencial modo de ser e de criar.

Martin (2023, p. 75) afirma que a criança possui uma coisa que o adulto procura desesperadamente: um refúgio. São as paredes do útero com todos os nutrientes afluindo cotidianamente, e que às vezes é preciso reconstruir em torno de si.” A escrita foi meu terceiro nascimento. Primeiro como mulher. Depois como mãe. E então, como aquela que atravessou uma morte simbólica e encontrou, na linguagem, um novo útero: a folha em branco como ventre de cura.

Entro lentamente na minha dádiva a mim mesma, esplendor dilacerado

pelo cantar último que parece ser o primeiro. Entro lentamente na

escrita assim como já entrei na pintura. É um mundo emaranhado de

cipós, sílabas, madressilvas, cores e palavras — limiar de entrada da

ancestral caverna que é o útero do mundo, e dele vou nascer.

(LISPECTOR, 2020a, p. 12)

Jung (2013, OC 15) distingue dois modos de criação: o psicológico, que emerge da experiência pessoal, e o visionário, que brota das profundezas arquetípicas. Ambos podem coexistir. O cotidiano, de repente, é rasgado por imagens que nos desconcertam. “A alma é ao mesmo tempo mãe de toda ciência e vaso matriarcal da criação artística.” (Jung, 2013, OC 15 §133)

Escrever, afinal, é caminhar sobre uma ponte invisível entre mundos. É escutar os sussurros que brotam da alma, acolher a imagem viva que emerge do fundo da alma. Quando a palavra nasce da escuta profunda do inconsciente, ela não apenas comunica, ela enlaça, transforma e fecunda. A escrita torna-se alquimia e facilitadora do processo de individuação.

Jung nos ensinou que ‘a alma precisa de sentido’ tanto quanto o corpo precisa de alimento. Escrever é, portanto, um gesto de nutrição da alma, que exige não apenas técnica ou intenção consciente, mas profunda entrega e coragem para descer ao despenhadeiro do inconsciente. Pode ser rico atravessar desertos simbólicos, suportar o silêncio e a não-palavra, confrontar a própria sombra, até que algo novo comece, enfim, a ganhar contorno, a florescer em novas imagens. Escrever é escutar o indizível e deixar que ele se torne palavra.

O girassol que floresceu em meu braço nasceu primeiro em um sonho e depois, na minha pele. Nele estão inscritas duas palavras que se fizeram presente em toda a minha jornada: força e fé. Mas não se trata apenas da força física, e sim daquela que emerge do mais íntimo da alma e que me guiou através dos meus abismos. Fé, não como dogma, mas como chama que permanece acesa mesmo na escuridão. Essa tatuagem, como minha escrita, é cicatriz e marco.

A escrita deste trabalho, não foi apenas uma produção acadêmica, foi também a elaboração simbólica da minha própria cura, o opus de uma alma em busca de sentido. Foi o vaso onde corpo e alma puderam se encontrar para transformar o trauma em linguagem, a ferida em sentido, e a biografia em mito pessoal. Escrevi com o corpo marcado pela ausência, com uma alma visitada pela morte e renascida em um novo e pulsante estímulo à vida.

Viver o que se escreve é diferente de apenas refletir sobre a escrita. O que nasceu nestas páginas não foi apenas teoria, foi vivência. Cada parágrafo gestou em silêncio o retorno do sentido. Essa escrita tornou-se a minha rubedo: o estágio em que a matéria transformada encontra nova unidade.

A escrita é uma oferenda, um reencantamento do silêncio sagrado da alma. E nesse gesto, descobri uma verdade essencial: a alma que cria sobrevive ao medo que paralisa.

“Você é o cosmos manifestado

A dança perfeita entre luz e sombra

Neste momento, permita-se expandir

Tudo que você precisa já está aqui

Dentro do silêncio sagrado da sua alma…”

Vozes da Nova Terra/ Dj Healer Awakesou

BACHELARD, Gaston. A poética do devaneio. São Paulo: Martins Fontes, 2006.

BARCELOS, Giovani. Psique e imagem. Petrópolis: Vozes, 2017.

BOTTÉRO, Jean. A escrita: razão e mistério. São Paulo: Editora UNESP, 2001.

CRUZ, Afonso. Vamos comprar um poeta. Porto Alegre: Dublinense, 2025.

ELIADE, Mircea. Mito e realidade. São Paulo: Perspectiva, 2000.

ERNAUX, Annie. A vergonha. São Paulo: Fósforo, 2022.

ESTÉS, Clarissa Pinkola. O dom da história. Rio de Janeiro: Rocco, 1998.

ESTÉS, Clarissa Pinkola. Mulheres que correm com os lobos. Rio de Janeiro: Rocco, 2018.

FERRÃO, Carolina. Prenha de ecos. São Paulo: Patuá, 2024.

HAN, Byung-Chul. Sociedade do cansaço. Petrópolis: Vozes, 2024.

HILLMAN, James. O código do ser. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996.

HILLMAN, James. Re-vendo a psicologia. Petrópolis: Vozes, 2010.

HILLMAN, James. O sonho e o mundo das trevas. Petrópolis: Vozes, 2013.

JUNG, Carl Gustav. A natureza da psique. (Obras completas, v. 8/2). Petrópolis: Vozes, 2017.

JUNG, Carl Gustav. Memórias, sonhos, reflexões. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015.

JUNG, Carl Gustav. O livro vermelho. Petrópolis: Vozes, 2017.

JUNG, Carl Gustav. O espírito na arte e na ciência. (Obras completas, v. 15). Petrópolis: Vozes, 2013.

JUNG, Carl Gustav. O eu e o inconsciente. (Obras completas, v. 7/2). Petrópolis: Vozes, 2017.

JUNG, Carl Gustav. Os arquétipos e o inconsciente coletivo. (Obras completas, v. 9/1). Petrópolis: Vozes, 2017.

JUNG, Carl Gustav. Psicologia e alquimia. (Obras completas, v. 12). Petrópolis: Vozes, 2017.

JUNG, Carl Gustav. Símbolos da transformação. (Obras completas, v. 5). Petrópolis: Vozes, 2018.

KAST, Verena. A alma precisa de tempo. Petrópolis: Vozes, 2016. 43

LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. Rio de Janeiro: Rocco, 2020b.

LISPECTOR, Clarice. Água viva. Rio de Janeiro: Rocco, 2020a.

MARTIN, Nastassja. Escute as feras. São Paulo: Editora 34, 2023.

MURAKAMI, Haruki. Romancista como vocação. São Paulo: Alfaguara, 2017.

NANTE, Breno. O Livro Vermelho de Jung: chaves para compreensão de uma obra inexplicável. Petrópolis: Vozes, 2018.

ONG, Walter J. Oralidade e escrita: a tecnologização da palavra. 10. ed. São Paulo: Loyola, 1998.

REBIS. Gravura alquímica anônima, século XVII. Disponível em: https://artismortis.com/downloads/rebis-ermaphrodite-magnum-opus-mythologyalchemy-art/ Acesso em 07 jul. 2025.

RILKE, Rainer Maria; KAPPUS, Franz Xaver. Cartas a um jovem poeta. São Paulo: Planeta, 2022.

ROSARIUM PHILOSOPHORUM. Anônimo. Século XVI. Disponível em: https://www.alchemywebsite.com/virtual_museum/rosarium_philosophorum_room.htm Acesso em 07 Jul. 2025.

SALIS, Viktor D. Mitologia viva: aprendendo com os deuses a arte de viver e amar. São Paulo: Nova Alexandria, 2003.

SHUTTERSTOCK. Akkadian cuneiform. Assyrian and Sumerian writing set. Disponível em:https://www.shutterstock.com/image-vector/akkadian-cuneiform-assyrian-sumerianwriting-set-2056626134. Acesso em: 7 jul. 2025.

TERRA Vozes da Nova. Você é vida . Pulsar: memórias do universo.2025 Disponível em:https://open.spotify.com/track/7jHroMYGRyKOHmc7XRGxTk?si=JQjGhAXJRSm37iTmmvg4xg. Acesso em:09 jul.2025.

VON FRANZ, Marie-Louise. A alquimia e a imaginação ativa. São Paulo: Cultrix, 2022.

VON FRANZ, Marie-Louise. A individuação nos contos de fadas. São Paulo: Paulus, 1997.

VON FRANZ, Marie-Louise. A interpretação dos contos de fadas. São Paulo: Paulus, 2019.

WAIBLINGER, Angela. A grande mãe e a criança divina. São Paulo: Cultrix, 2017.

WYCK, Thomas. An alchemist in his laboratory. [S.l.]: MeisterDrucke, [s.d.]. Disponível em:https://www.meisterdrucke.com/kunstwerke/Thomas-Wyck/185395/Der-Alchimistin-seinem-Labor.html Acesso em: 7 jul. 2025